一、什么是新生儿肺炎?

新生儿肺炎指宝宝在出生28天内所患的肺炎,是这一时期最常见的呼吸道疾病。根据病因不同可分为:新生儿吸入性肺炎和新生儿感染性肺炎。前者又可分为羊水吸入肺炎、胎粪吸入性肺炎、乳汁吸入性肺炎。

1.新生儿吸入性肺炎

新生儿由于吸入羊水、胎粪或乳汁后引起肺部化学性炎症反应/继发感染,统称新生儿吸入肺炎。临床除有气道阻塞、呼吸困难为主要临床表现的综合征外,胸片表现为持续时间较长的肺部炎症改变。吸入物的性质、量以及吸入深度不同,临床表现也各异。

(1)羊水吸入肺炎 指胎儿在宫内或分娩过程中吸入较大量羊水。一般指羊水未被污染,临床轻重与羊水吸入量多少有关。

(2)胎粪吸入性肺炎 是宫内或产时吸入较多混有胎粪的羊水,是产前或产时发生的最常见的吸入性肺炎,多见于足月儿或过期产儿。

(PS:羊水和胎粪吸入性肺炎主要由胎儿宫内缺氧引起。宝宝出生后会出现呼吸困难、皮肤青紫等明显症状。)

(3)乳汁吸入性肺炎 指乳汁在吞咽时被吸入呼吸道,引起窒息、呼吸困难等表现,肺部继发感染时与细菌性肺炎相似。严重程度与吸入的量和次数有关。

(PS:乳汁吸入性肺炎多发于早产儿、出生体重较轻或有吞咽反射障碍的宝宝。这类宝宝喝奶时奶汁容易留在咽部,发生呛奶或乳汁返流。如果不小心把乳汁吸入肺内,就会出现咳喘、气促、身体青紫等症状。如果反复吸入,就可能导致肺炎的产生。)

2.新生儿感染性肺炎

可由细菌、病毒、衣原体等引起,包括产前、产时和出生后感染性肺炎。

(1)产前感染 大多因为母亲患有某种感染性疾病,病原体通过胎盘感染到了胎儿,其症状通常在分娩后24小时内出现。

(2)产时感染 是在出生时获得的感染,出生后的感染性肺炎可能发生在整个新生儿期,比如保暖不当或宝宝与得了呼吸道感染疾病的人接触,都会引发上呼吸道感染,然后向下蔓延成为肺炎。

刚出生的宝宝呼吸器官和功能还不成熟,如果不及时治疗,很容易引起呼吸衰竭、心力衰竭、败血症等疾病,严重者甚至可能发生死亡。

但是新生儿肺炎的症状并不明显,宝宝得病时,不像大一些的孩子那样出现明显的咳嗽、发烧、气喘等症状,体温可能正常也可能下降。家长往往会误认为宝宝只是感冒或其他问题,没有及时带宝宝去医院看病,耽误了最佳治疗时期。

二、那么该如何判断宝宝是否得了新生儿肺炎呢?

(1)观察喝奶情况

如果有在喝奶时出现乳汁从口角和鼻子中流出,那么家长就需要警惕了,这是发生呛咳了。正常情况下,宝宝喝奶一般不会出现呛咳,如果频发呛咳,需要及时就医。呛咳后如果出现呼吸急促,哭声很小或者不哭,嘴角吐泡沫,家长就应该考虑是不是乳汁吸入性肺炎。

(2)数呼吸次数

宝宝得肺炎后,家长们可以通过数呼吸来观察,因为肺炎会使宝宝的呼吸变得急促。但是刚出生的宝宝,他们的呼吸节奏并不规律,时快时慢都是正常的,所以家长们应该数满1分钟,为了提高准确度,最好在不同时间段,多数几次。

那么呼吸该怎么数呢?首先我们要知道,宝宝的一吸一呼为1次呼吸。家长们最好平时仔细观察宝宝的腹部起伏,如果不明显的话,可以在保暖的前提下,适当减少宝宝衣物,这样更便于观察。正常的新生儿每分钟呼吸约为40~ 45次,如果每分钟大于60次,即为呼吸增快。

(PS:家长们请注意,数呼吸要等宝宝安静时数才比较精确,不要在喂奶、洗澡和大小便之后,也不要在宝宝哭闹的时候,这时候宝宝的呼吸往往会增快。)

(3)观察呼吸状态

肺炎宝宝在吸气的时候,因为空气不能自如地进入肺内,所以宝宝的肋骨间、胸骨上窝和锁骨部位会出现凹陷,称为三凹征,这是病情严重的表现。因此,如果发现宝宝在安静状态下呼吸时,有出现明显三凹征,就应该立即就医。

三、那么该怎么预防新生儿肺炎呢?

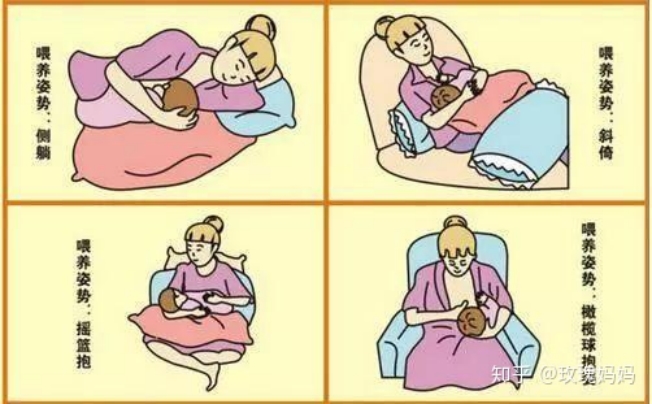

(1)注意哺乳姿势

喂奶时,让宝宝半躺着,上半身用枕头垫高一些。妈妈用拇指和食指轻轻夹住乳头,喂奶过程中观察宝宝的鼻孔是都有被堵住,吃奶是否过急,及时调整喂奶姿势。

使用奶瓶喂奶时,注意选择合适的奶嘴,奶嘴孔不宜太大,孔大的奶嘴会让宝宝一次性吸太多奶汁,而来不及吞咽,造成奶汁吸入。喂奶后,把宝宝竖着抱起来,让宝宝靠着自己的肩膀上,轻轻拍打背部让他打出奶嗝,排出胃内空气,防止溢奶。

(2)注意卫生

在日常生活中,我们要注意手卫生,不仅要做好宝宝的卫生工作,也要注意自身的卫生工作。接触宝宝是一定要洗手,避免细菌伤害宝宝。宝宝要用自己专属的杯子和碗勺。

定期给家里进行扫除,特别是比较容易接触到皮肤的地方,比如电话听筒、玩具、门把以及冰箱把手,我们要经常清洁。如果家中有人患呼吸道疾病,要尽量避免接触宝宝,最好是不接触。如果妈妈感冒,应该带着口罩照顾宝宝,接触前一定要清洗双手。

四、总结

宝宝的身体柔弱,虽然平日里也是捧在手心里细心照料,但是稍不注意还是会染上各种疾病。各位宝妈们遇到疾病不要慌张,要淡定应对,及时就医,相信科学,不听信偏方、“小窍门”等。

版权所有:瑞安市妇幼保健院 瑞安市人民医院妇幼分院 浙ICP备2024083690号-2 Copyright © 2022 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University